劇場・ホールの改修:事例と課題

(名古屋大学大学院工学研究科建築学専攻助手)

劇場・ホールにおける改修への要請は、①建物や設備の老朽化、②法律整備による既存不適格、③舞台技術の進展、表現形態の多様化、舞台使用者二一ズの高度化、④観客の意識の高まり、アメニティ向上への期待、⑤当初は想定できなかった利用実態からの必要性(*1)、といった状況から出てくる。そうした状況に対して、新規に施設を建設する形で応えるのではなく、既存の施設を継続使用していく形で対応しようとする点が「改修」の重要な部分である。

恒常的に対象に手を入れていく行為としては「メンテナンス」があり、劇場・ホールにおいても十分ではないものの、その必要性は認識されている。「メンテナンス」は「ある対象を良好な状態に保つために必要な修繕等」、「ある状況、状態を継続させるための行為」であり、「保守点検」という語でも言われるが、それに対して、より積極的に対象に働きかける行為として「カスタマイズ」が挙げられる。「カスタマイズ」とはコンピューターの普及によって一般的に認識されるようになった概念であり、その意味は「ある対象を二一ズに合わせて改造すること」である。「改修」をいう場合には、「メンテナンス」、「カスタマイズ」の双方の意味合いを含んでいるといえよう。

これまでにあっても、その必要性は厳然として存在していた「改修」が、近年とみに話題になっているのは、社会全般の潮流は当然のこととして、長い時間経過を経て、いわぱ「大改修」といえるような、大がかりな改修が必要な事例が増えてきていることにもよるのであろう。

ここで、実際に行なわれた改修の事例を一つ取り上げる。東京文化会館についてであり、これも「大改修」に相当するものである。すでに、さまざまな形で取り上げられ、旧聞に属するかもしれないが、さまざまな点で示唆に富むものであり、ここで改めてみておきたい。

これまでも幾度となく改修が行なわれてきているが、今回のものは工期18ヵ月(1997年10月着工、翌98年4月一時閉館、99年5月リニューアルオープン)、予算64億円(当初予定80億円)をかけた大規模なものである。内容は、大ホールを中心におおむね次のようである。

1)舞台周りの改修(音響反射板奈落収納方式へ、すのこ部分構造体を新たに敷設し直し強度確保、舞台機構刷新・増設、照明設備更新・大容量化) 2)楽屋周りの改修(設備の更新、レイアウト変更一楽屋ロビー・喫煙コーナー・楽屋カフェ整備) 3)観客席周りの改修(シーリングスポット、大ホール客席の空調環境の改善および室内騒音レベルの低減、ホワイエ・ロビーの天井一新、照明照度増化、調光装置更新、入口オートドア設置、ライトアップ、トイレ女性用増設和式から洋式へ) 4)外装の改修(竣工時の外装の再現一打放しコンクリート、大理石打ち込みPCの補修・再現、サッシの取り替え等)5)耐震改修その他。

施設全般にわたる改修、それも「カスタマイズ」的な内容のものが重点的に行なわれていることがわかる。そのなかで、劇場・ホールという建築種において特徴的なのが舞台周りに関するものであり、「カスタマイズ」の意味合いからいっても中心的であった。そこで、その部分についてもう少し詳しくみておく。

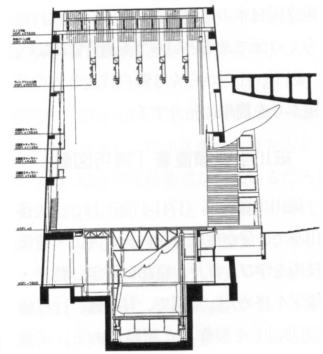

舞台周りの改修として先に挙げた内容は、それぞれが独立したものではなく、一体のものであった。なかでも音響反射板の奈落収納が焦点となるが、それは、多くの多目的ホール批判の矛先でもあった、舞台上部フライロフト格納の音響反射板が他の吊物を圧迫するという問題点への対処であった。劇場・ホール機能としては相矛盾したものが求められるコンサートとオペラ・バレエというジャンルが催事・公演の中心をなすがゆえに、どうしても必要となる格納可能な音響反射板をどのように処理するかは、競合する施設の多くが専用化志向であることも背景に、大きな問題であった。結果、採られた方法が奈落格納である。一体型の音響反射板は迫りの上に載っており、迫りの昇降でセッティング、格納が可能である。そして、その反射板の上部に舞台が張られることで、反射板を格納すれば、そのままフライロフトに余計なもののない舞台が実現するのである。フライロフトが反射板から解放されるに伴い、吊物機構の一新、増設(可変速・コンピューター制御化、バトン本数20数本→49本、許容荷重増大)等が行なわれ、それらを支えるすのこも増強された。そこでは、冒頭に挙げた、改修の要請を生じせしめる状況の③を中心に、大きな改善が行なわれていることが理解される。

劇場・ホール職員と一口に言ってもさまざまであるが、舞台周りであれば舞台技術系職員ということになろう。東京文化会館の改修は、その舞台技術系職員が改修案をまとめる上で中心的な役割を担った点でも特筆すべきものである。彼らは、ユーザーの二一ズを汲みながら普段から改修案を温めてきており、それを今回、再検討の上、実施案を前川建築設計事務所らと共にまとめあげた。

ハード先行で来たわが国の劇場・ホール設置の流れのなかで、そうした劇場・ホール職員、とりわけ、舞台技術系職員に対する認識が低いのが現状である。そのことは、改修にあたり、その質を左右する大きな問題であるといえよう。

最後に、以上に述べてきたことの要点を含み、さらには、施設自体に帰される改修の要件ともいえるものについて言及している、東京文化会館の改修に関する前川建築設計事務所の島義人氏の記述(*2)を引用しておきたい。「今回の改修を通して劇場は『生き物」だという感を深くする。単なる原型復旧ではとても生き延びて行けない。東京文化会館はその立地性、客席、楽屋のキャパシティー、そして舞台またホワイエの広さなど、生き延びる要件を備えていたのであろう。同時に館を運営してきた人々のことを抜きには語れない。今後のリニューアルオープン後も、前川がかって述べたように、竣工後の『運営』に今後を託したい」。

*2 (社)劇場演出空間技術協会「季刊JATET33」、P.12.1999年3月