タイルの魅力 第4回

タイルの東西交流 ~海のシルクロード(陶磁の道)によるタイル製造技術交流~ |

| 後藤 泰男|㈱INAX タイル建材事業部 |

| 1. はじめに |

| 前回、欧州における19世紀の産業革命までのタイル製造技術の発展について述べた。タイル製造技術発展の歴史は、技術が国境を越えて伝播し、その国の技術が重なることで発展してきたわけだが、欧州のタイル製造技術発展の過程の中で日本や中国の影響も重要な位置づけを占めている。特に大航海時代(15世紀中~17世紀)後半の主役であったオランダでは、中国・日本の磁器を積極的に輸入し、デルフト陶器の技術やデザインへ大きな影響を与えた。本編では産業革命の時代から少し遡ることになるが、16~17世紀におけるタイル製造技術やデザインの中国・日本と欧州間の交流と、中継基地であったベトナムの港町ホイアンの役割について述べる。 |

| 2.中国染付磁器に影響を受けたオランダ・デルフトタイル |

オランダのデルフトの町は陶磁器の町として有名で、日本の「せともの」が瀬戸市から発生した言葉のように「デルフト焼」はオランダ陶器の代名詞ともなっている。17世紀のオランダ絵画の巨匠フェルメールの故郷としても知られており、彼の有名な作品「ミルクポット」には、デルフトタイルが画中右下に描かれている(図1)。

デルフト焼きは、白地に青色の絵付けを特徴とし、中国あるいは有田の染付磁器を模倣したものと言われている。しかしながら、デルフト焼は陶器であって磁器ではない。当時の欧州では、やきものはすべて陶器であり、薄く、硬く、たたくと清音のする磁器は、どのようにしてつくるものかわからない不思議なものとして扱われ、当時奴隷を売買する対価として使用されたこともあるぐらい珍しいものであった。そこでこの風合いを模倣するために考え出されたのが、素焼の上に白濁した錫釉を施して白地をつくり、白地の釉薬の上にコバルトで上絵を描く手法である。この染付磁器を模倣したデルフト陶器の壷や皿(図2)は、中国から輸入される染付磁器の代替品として欧州中に広まった。この錫釉の白地に上絵付けで色絵をつける手法はイギリスに伝わり、後のタイル製造技術に大きな影響を与えることになった。また、当時のデルフトタイルに描かれた絵柄は、絵画の進んだ土地柄を反映し、風景や人物、草花を中心に描いたものが多いのも特徴である(図3)。

この中国や日本からもたらされた染付磁器をはじめとする装飾品や絵画におけるデザインの模倣は中国趣味(シノワズリー)あるいは日本趣味(ジャポニズム)と呼ばれ、オランダにとって16世紀末から17世紀にかけての中国、日本との海上交易の大きな目的ともなっていた。 |

|

|

|

(図1)フェルメール「ミルクポット」

右下の壁面下部にデルフトタイルが描かれている。 |

(図2)シノワズリーのデルフト陶器 |

(図3)デルフトタイル |

| 3. 海のシルクロード(陶磁の道) |

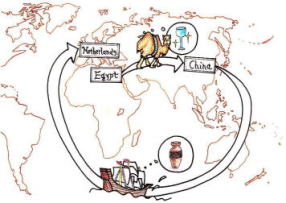

中国の特産品である「絹」が紀元前1~2世紀ごろ、ラクダの背に揺られ中央アジアを経てローマまで運ばれた。この道をドイツ人のリヒト・ホーフェン博士がドイツ語で「ザイテン・シュトラーセ(絹の道)」と呼んだのが、「シルクロード」と呼ばれる所以であり、東西交流の代名詞のように使われている。このため東西交流のルートといえば「陸」というイメージが強いが、実際この陸の道がさかんに使われたのは7~8世紀までで、8~9世紀以後は、東西交易の中心的路線となったのは海上ルートであり、「海のシルクロード」ともよばれている(図4)。この海のシルクロードでは陶磁器が主として運ばれ、東京大学名誉教授で陶磁器の東西交流を研究した故三上次男先生は、「陶磁の道」と命名している。

この陶磁の道をさかんに利用したのが16世紀~17世紀の大航海時代の欧州船団であり、17世紀につくられたオランダ東インド会社はその中心的存在であった。東インド会社は、当初、中国景徳鎮の染付磁器を中心に買い入れていた。ところが、17世紀末中国では明朝から清朝へと王朝の交代があり磁器の輸出が止まった。このため、中国と同様の染付磁器を焼きはじめていた有田に東インド会社は大量の注文を出したのである。日本の磁器生産はこれをはずみとして発展した。今日でも欧州の城や館で有田の壷などを見ることができる(図5)が、日本の有田焼が欧州の陶磁器のデザインへ与えた影響は大きかったのだろう(図6)。 |

|

|

|

| (図4)海のシルクロードのイメージ |

(図5)ベルリン・シャルロッテン宮殿磁器の間

(多くの中国陶器に混じって有田焼も展示されている) |

(図6)東インド会社のマーク(VOC)が入った有田焼 |

| 4.陶磁の道におけるアジアの基地ベトナム・ホイアン |

| 陶磁の道においては、日本と欧州だけでなく、この道の道中における影響も見逃すことはできない。中国・日本と欧州の海上交易上重要なアジアの基地となったのがベトナム中部のホイアンという港町であり、この町が日本の陶磁史に与えた影響も大きかった。戦国時代から江戸時代前期にかけての武将であり茶人でもある古田織部が開発されたとされる「織部焼」(図7)は、中国からの鉛釉の技術を応用した安南(ベトナム)織部が源流である可能性が高いと、故加藤卓男氏(人間国宝)は著書「やきもののシルクロード」の中で書いている。 ベトナムの陶磁器は古くからアジアに影響を与えており、14世紀初頭の安南染付は中国染付とほぼ同時期に生まれ、15世紀後半に中国(元の時代)で海禁令がしかれた際には多くの安南染付が東南アジア地区に輸出されていたという。その後、16世紀から17世紀にかけての欧州と日本との交易においても、港町ホイアンは重要な経由地であり、現地の日本人町にある貿易陶磁博物館には、日本との交易船であった朱印船の模型とともに沈没船から引き上げた数多くの日本の染付磁器のカケラ等が展示してある(図8)。 |

|

|

|

| (図7)織部焼による敷き瓦 |

(図8)ベトナム・ホイアン貿易陶磁博物館

朱印船と陶磁器のカケラ |

| 5. おわりに |

18世紀に入り、ドイツ・アウグスト王の指示によりフリードリッヒ・ベドガーがマイセン磁器を発明し、この技術が次第に欧州に広がることで、欧州の中国磁器への憧れは終焉を迎えた。これ以降、欧州各国の陶磁器メーカーはさかんに磁器を製造し、マイセン(ドイツ)、リモージュ(フランス)、ロイヤルコペンハーゲン(デンマーク)、ウェッジウッド(イギリス)等々各地で大きな洋食器メーカーができることになる。現在は、日本の多くの人の心を魅了する欧州の磁器ではあるが、16~17世紀は、日本の磁器が欧州の人の心を魅了していた事実は、非常に興味深い。

タイルの東西交流という題名であったが、陶磁器全般の交流の話題となってしまった。これは、タイル製造技術の発展が、陶磁器製造技術の発展に大きく関わってきたためである。また、19世紀初めまで鎖国政策をとっていた日本において、欧州の陶磁のデザインや技術はほとんど普及することはなく、「交流」という言葉は適切ではないかもしれない。しかしながら、明治以降のタイル製造における技術改革の土壌は、長崎の出島からの技術情報により、着実に築き上げられていたことは間違いなく、この辺りの日本におけるタイルの普及状況については次回で紹介する。 |

<参考文献>

1)「オランダ・タイル」INAX BOOKLET vol. 7 No. 1

2)「陶磁の道」三上次男、中央公論美術出版

3)「やきものシルクロード」加藤卓男、中日新聞本社

4)「陶磁器のナゾをとく」三杉隆敏、WINDS 1990/09 |